김경민 교수(사회대·정외)

청년들이 평화의 꿈을 갖길 바라

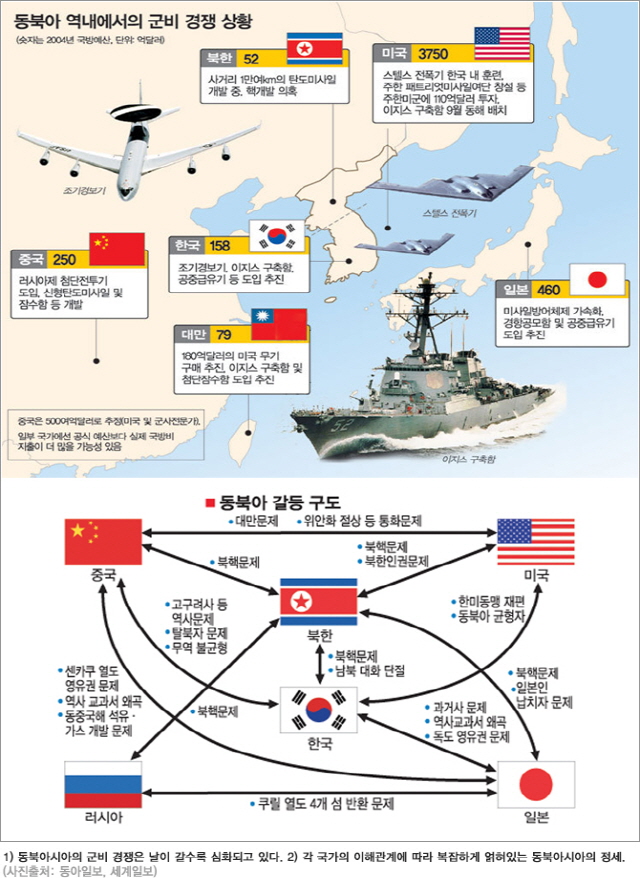

동북아 정세가 요동치고 있다. 우리나라의 아시아인프라투자은행(AIIB, Asian Infrastructure Investment Bank) 가입문제와 더불어 한반도 사드(THAAD, Terminal High Altitude Area Defense Missile, 고공권역 방위미사일) 배치와 관련해서도 각국이 촉각을 곤두세우고 있기 때문이다. 그런가 하면 중국과 일본의 군비 증강은 가속화되고 있으며, 북핵 문제는 전혀 진전되지 않는 모습이다. 우리나라는 이러한 다양한 국제적 문제와 위기에 대해 어떻게 대처해야 할까. 김경민 교수(사회대·정외)와 함께 동북아 평화를 위해 우리가 나아가야 할 방향에 대해 알아봤다.

격랑의 동북아 정세

최근 우리나라를 둘러싸고 논란이 가열되고 있는 각종 문제들은 어느 하나 중요하지 않은 것이 없다. 또한 어느 하나 쉽게 접근할 수 없는 문제들 투성이다. 당장 우리나라부터 중국 주도의 아시아인프라투자은행에 가입하는 문제를 놓고 미국과의 신경전이 있었고, 한반도 내 사드 배치를 원하는 미국에 대해 중국이 연일 비판을 쏟아내며 갈등이 불거지고 있다. 또한 중국은 항공모함과 이지스함 등을 증강시키며 노골적인 해양군사력 확대 움직임을 보이고 있으며, 이에 대해 일본도 잠수함과 각종 신형 무기를 구비하며 적극적인 군비증강으로 맞서고 있다. 이외에도 북핵 문제, 일본의 독도 영유권 주장, 센카쿠 열도를 둘러싼 중국과 일본의 갈등 등 다양한 문제들이 산재해 있는 지금, 우리나라는 지정학적으로나 역사적 맥락에서나 문제들을 피해갈 수 없는 것이 현실이다.

|

가장 곤란한 부분은, 이런 논란들의 주체가 되는 나라들이 하나같이 강대국이라는 점이다. 의심할 바 없이 강대국으로 인정받고 있는 미국과 중국, 일본, 러시아 등의 틈바구니에서 우리나라는 균형을 잃지 않으려 노력해야 하는 상황에 처해 있다. 물론 가장 근본적인 해답은 우리나라의 ‘국력’을 키우는 것이란 점이 자명하다. 우리나라가 그간 기적적인 발전속도를 자랑하며 남부럽지 않은 국력을 키워왔다는 점은 부정할 수 없다. 하지만 현재로서는 인구나 경제규모, 군사력 등 다양한 측면에서 상대적인 열세에 처해있다. 주변국의 군비경쟁을 따라가다간 국가가 피폐해질 상황이다. 결국 군사력 등의 힘의 논리가 아닌 다른 방법으로 산재한 문제들을 해쳐나가야 하는 입장인 것이다.

한국만의 브랜드, 우리만의 힘

그렇다면 우리는 어떤 방식으로 이러한 문제들을 헤쳐나가야 할까. 김경민 교수는 ‘한국만의 브랜드’를 확고히 해야 한다고 강조했다. “현 시대의 패러다임은 과거와는 많이 다릅니다. 무엇보다 ‘문화 콘텐츠’의 파괴력이 강력해졌죠. 조금은 생뚱맞게 들릴 수도 있지만, 문화의 힘을 인지하는 것이 중요합니다. 군사력과 같은 물리적인 힘보다도 오히려 더 국력을 키울 수 있는 매개체로 작용할 수 있는 것이 ‘문화’이기 때문이죠.” 김 교수가 강조한 우리만의 힘, 한국만의 브랜드는 문화에 관한 것이다. 지금 우리나라에서 생산되고 있는 각종 문화 콘텐츠들이 단순한 ‘한류열풍’을 넘어서, 보다 강력한 우리만의 무기, 곧 국력이 될 수 있다는 것이다. “최근에 뉴욕 브로드웨이에서 위안부 문제에 관련한 뮤지컬이 상영됐습니다. 열리는 공연마다 티켓이 매진되고, 그 공연으로 인해 사람들의 인식이 바뀌는 걸 보면서 문화의 힘을 새삼 실감했죠. 현 시대에서 어떻게 보면 문화가 국력을 신장시키는 가장 큰 힘이 될 수 있습니다. 또한 우리나라는 문화를 통해 국력을 키울 수 있는 잠재력을 충분히 갖고 있죠. 결국 문화 콘텐츠를 통해 다른 나라가 무시할 수 없는, 우리만의 고유한 영역을 만들어 내는 것에 힘을 쏟아야 합니다.”

|

김 교수는 이러한 ‘한국만의 브랜드’를 강조함과 동시에, 한국이 궁극적으로 동북아 평화를 주도해나가는 입장에 서야 한다고 주장한다. “우리나라가 현재 상당한 위기에 봉착해있다는 사실은 부정하기 힘들어요. 주변 강대국들의 압박과 군비경쟁 속에서 같이 그 경쟁에 뛰어들기는 힘든 상황이죠. 하지만 오히려 그렇기 때문에 우리가 할 수 있는 역할이 있다고 생각합니다. 동북아 평화를 위한 균형 추 역할을 수행할 수 있는 거죠.” 김 교수는 각종 이슈에 대해 작은 것부터 협상 테이블을 마련함으로써 우리나라가 동북아 평화의 주체가 될 수 있다고 강조한다. “예를 들어, 현재 우리나라의 주도하에 한·중·일 환경장관회의가 지속적으로 개최되고 있습니다. 미세먼지와 황사 등의 환경문제를 논의하기 위한 회의로 시작했지만, 지속적인 협상 테이블로 작용하면서 결국 원자력 발전이나 핵 안보와 같은 중대한 사안까지 세 나라가 협력할 수 있는 기틀을 만들었습니다. 이처럼 작은 이슈부터 논의를 주도하다 보면 하나의 협상 테이블을 마련할 수 있고, 여기서 또 아이디어가 모이면 결국 정책과 상호협력으로 발전할 수 있게 되는 겁니다.”

청년이여, 평화의 꿈을 지녀라

김 교수는 결국 동북아 평화를 이룩하기 위해서는 우리 청년들이 동북아 평화의 주역이 되겠다는 ‘꿈’을 갖는 것이 중요하다고 강조했다. “동북아 평화의 꿈을 가지라는 말이 너무 멀게 느껴질 수도 있을 거에요. 그렇지만 꿈을 지니고 있으면 생각이 모이고, 지혜가 모이고, 뜻이 같은 인재가 모이기 마련입니다. 마틴 루터 킹(Martin Luther King Jr.) 목사가 흑인의 인권개선을 말하며 ‘나에게는 꿈이 있습니다’라는 명연설을 할 때만 해도, 훗날 흑인 출신의 미국 대통령이 탄생하리라고는 꿈에도 생각하지 못했을 거에요. 되돌아보면 꿈이 있었기에 그 꿈이 현실이 된 것입니다.”

|

김경민 교수는 청년들에게

눈 앞의 취직 문제에 정신이 없는 젊은이들에게 평화를 위해 꿈을 가지라고 말하는 것은 다소 거리가 멀게 느껴지기도 한다. 동북아 평화라는 거대담론이 현실의 청년들에게는 크게 와 닿지 않을 수도 있기 때문이다. “우리나라만큼 준비하는 청춘의 기간이 긴 나라도 없는 것 같아요. 저 또한 기나긴 준비의 시간을 보냈고, 38살에 첫 봉급을 받은 사람이기 때문에 많이 공감도 되고 안타깝게 여기고 있습니다. 이런 현실을 해결해 주지 못하는 기성세대로서 미안한 마음도 들어요. 그러나 그 가운데서도 젊은이들이 우리나라의 미래에 대한 꿈을 가져야 합니다. 이제는 누군가 평화를 가져다 주길 기대할 수 없어요. 우리가 동북아 평화의 주체로 나아가야 하고, 그 중심에는 청년들이 있어야 합니다.”

정우진 기자 wjdnwls@hanyang.ac.kr

이 기자의 다른 기사 보기

사진/조유미 기자 lovelym2@hanyang.ac.kr