'학교도 병원도 알려주지 않는 술 한잔의 의학' 출판해 화제

신년회 시즌이다. 적당량의 술은 긴장을 풀어주며 모임의 흥을 돋운다. 문제는 적당량의 술을 마시기가 쉽지 않다는 점이다. 신나는 분위기에 취하면 과음하기 십상이다. 금세 주객전도 돼 술이 사람을 마시는 지경까지 이른다. 강보승 의과대학 응급의학과 교수는 지난 2019년 12월 <학교도 병원도 알려주지 않는 술 한잔의 의학>을 출간하며 "본인의 음주 능력을 벗어나는 주량은 독을 마시는 것과 같다"고 전했다.

강 교수는 지난 2013년 숙취 해소 제품을 개발하는 친구의 권유로 알코올에 대한 연구를 시작했다. 그는 스탠퍼드대학교 Che-Hong Chen 교수의 <targeting aldehyde dehydrogenase 2 : new therapeutic opportunities> 논문을 한 달 동안 정독하면서 알데히드의 위험성을 깨달았다. 강 교수는 "한국인의 30%는 알데히드를 분해하는 효소인 ALDH2가 약하기 때문에 한 잔의 술도 치명적일 수 있다"고 밝혔다.

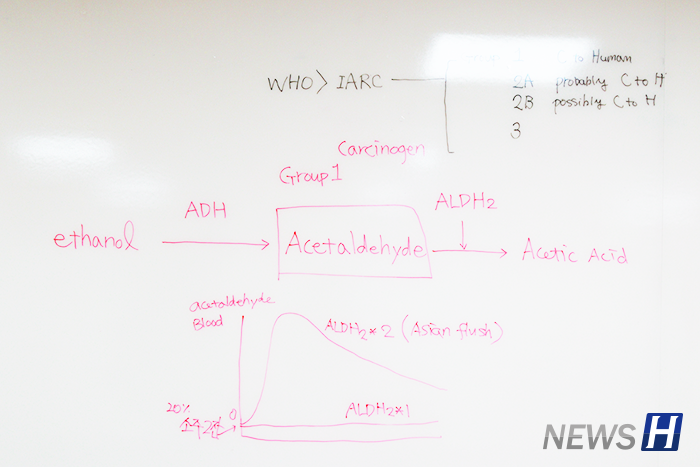

우리가 흔히 술이라고 말하는 에탄올은 몸 안의 효소들로 인해 다른 물질로 변한다. 우선 에탄올은 알콜 탈수소효소(ADH)에 의해 아세트알데히드로 변한다. 그 뒤 알데히드 탈수소효소 2(ALDH2)는 아세트알데히드를 식초의 원료인 아세트산으로 분해한다. 만약 알콜 전부가 체내에서 몸에 해롭지 않은 아세트산으로 변한다면 숙취가 거의 없고 술에 대한 위험도가 낮다고 할 수 있다. 이와 달리 ALDH2가 알데히드에서 아세트산으로 활발하게 분해하지 못할 경우엔 독성 물질인 알데히드가 남아서 숙취 등의 문제를 일으킨다.

알데히드는 지난 2009년 국제 암 연구 기관(IARC)이 1급 발암물질로 지정할 만큼 위험한 물질이다. 다행히도 알데히드로부터 공격받고 있는지 확인하는 방법은 간단하다. 음주 중 얼굴이 빨개지거나 후끈후끈한다면 우리 몸이 공격을 받고 있다는 뜻이다. 이에 대해 강 교수는 “얼굴이 빨개졌다면 술잔을 내려놓아야 한다"며 "그 후에 마시는 술은 술이 아니라 독을 마시는 것과 같다”며 경각심을 불러일으켰다.

강 교수는 “독을 마시는 것을 방지하기 위해선 본인의 음주 능력을 아는 것이 중요하다"며 "음주 능력을 파악하고 현명한 음주 습관을 만들어야 한다" 말했다. 뿐만 아니라 "학교, 보건소와 병원 등 기관에서 한국인의 음주 능력을 가르쳐야 한다"며 교육의 중요성을 강조했다.

다음은 강 교수와의 일문일답.

Q : 제가 술 한잔도 위험한 30%에 속하는지 어떻게 알 수 있나요?

A : 맥주 180cc(한 잔)를 마시고 나서 5~10분 뒤 얼굴이 빨개지면 ALDH2 효소가 매우 약하다고 볼 수 있습니다. 이런 분들은 가급적 술을 피하는게 바람직합니다.

Q : 술을 먹다 보니 주량이 늘었는데, 꾸준히 많이 마시면 ALDH2가 강해지는 건가요?

A : ALDH2의 강약은 유전에 의해 결정됩니다. 술을 먹으면 먹을수록 느는 건 맞지만 ALDH2가 강해지는 것이 아니라 일종의 비상 시스템이 작동해서 그런 겁니다. 근데 비상 시스템이 작동하면 노화가 빨리 찾아오는 문제가 발생합니다. 사실상 술을 먹다 보니 주량이 늘었다는 건 뼈를 내주고 살을 취한 거라고 볼 수 있죠.

Q : 안주를 많이 먹으면 숙취가 좀 덜하다는 말이 있잖아요. 숙취에 도움이 되는 안주가 있을까요?

A : 흔히 접하는 안주 중에서 숙취에 도움이 되는 안주는 없습니다. 앞서 말씀드렸듯이 다음날 숙취가 없으려면 알데히드에 노출되지 않는 정도로 소량 마시는게 중요하구요. 차라리 ‘안주를 많이 먹으면 배가 부르니까 술을 덜 먹지 않을까?’라는 생각으로 접근하거나 물을 배가 부를 정도로 충분히 마시는 게 도움이 될 수 있습니다.

Q : 다음 날 숙취를 빨리 해소하려면 어떻게 해야 할까요?

A : 숙취를 빨리 해결하는 방법을 명시하기에는 어려움이 있습니다. 알데히드의 공격을 받고 나서 결과는 변하지 않습니다. 그보다 체내 염증 발생을 막기 위해 소염제를 드시고 잠을 푹 자는 게 낫습니다.

글/ 윤석현 기자 aladin@hanyang.ac.kr

사진/ 이현선 기자 qserakr@hanyang.ac.kr

'한양위키' 키워드 보기

'한양위키' 키워드 보기